読書感想文・蔵出し (94)

読書感想文です。 ちょっと、感想文が溜まっていますねえ。 借りて来るペースは、2週間で、2冊ですから、月に一度、4冊分ずつ、感想を出していれば、そんなに溜まるはずはないんですが・・・。

読書感想文です。 ちょっと、感想文が溜まっていますねえ。 借りて来るペースは、2週間で、2冊ですから、月に一度、4冊分ずつ、感想を出していれば、そんなに溜まるはずはないんですが・・・。

≪鳩のなかの猫≫

クリスティー文庫 28

早川書房 2004年7月15日/初版

アガサ・クリスティー 著

橋本福夫 訳

沼津図書館にあった文庫本です。 長編1作を収録。 【鳩のなかの猫】は、コピー・ライトが、1959年になっています。 約458ページ。

民衆革命が起きた中東の国で、脱出直前の王から宝石を託されたイギリス人青年が、同国に滞在していた姉と姪を訪ね、留守の間に、姪の荷物の一つに、宝石を隠す。 やがて、姪は、イギリスに帰国し、高名な私立学校に入る。 その学校で、教師達が立て続けに殺され・・・、という話。

前半は、国際スパイ物の趣き。 かなり、軽薄で、本格推理小説を期待していた読者は、肩すかしを食わされると思います。 理解し難い事に、こういうのが好きな読者もいるようで、クリスティーさんも、初期の頃には、この手の、リアリティーに欠けた作品を、結構、書いていたようです。 「ちょっと、気分転換に、昔書いていた、スイスイ筆が進む話を、もう一度」というノリでしょうか。 横溝正史さんが、本格に鞍替えしてからも、戦前の作に似たパターンの通俗物を書いていたのと、似ていますな。

舞台になる学校は、女子校なんですが、被害者も犯人も、教師側であって、生徒の方は、ほとんど、関係して来ません。 実は、一人、生徒に化けて、潜り込んでいる大人の女がいるのですが、その人も、殺人の方には関係していません。 前にも書きましたが、クリスティーさんは、子供の登場人物を嫌うんですよ。 子供では役者不足と見ていたか、はたまた、何か考えがあって、子供を犯罪に関わらせる事を避けていたのかも知れませんな。

途中までなら、スパイ活劇にも出来るような話なのですが、ポワロが出て来て、急ハンドルが切られ、推理物に変わって行きます。 ちょっと、不自然さを感じるほどの路線変更で、もしかしたら、編集者側から、途中で、「やはり、本格推理物にして下さい」という要望が出たのかも知れません。 ポワロの登場の仕方も軽薄で、なんと、女子生徒が事務所に飛び込んできて、助けを求められ、「窮鳥懐に入らば」で、出動するのです。 ≪ルパン三世≫か?

本格推理物に切り替わるのが遅いので、ポワロの捜査は、充分とは言い難く、ほとんど、インスピレーションで、謎を解きます。 そちらは、結構、面白いですが、さすがのクリスティーさんも、この頃になると、アイデアの焼き直しが目立つようになります。 フー・ダニットの悪い方のパターンで、犯人が他の人間でも成り立つ話になっており、その点、ちと物足りないか。

クライマックスだけ、活劇。 つまり、そこだけは、当初の予定通りの場面を嵌め込んだわけだ。 そのせいか、ポワロ物としては、派手になり過ぎています。 派手というより、やはり、軽薄という言葉が相応しいか。 ポワロほど、銃撃戦が似合わない探偵もいますまい。 いや、ミス・マープルは、もっと、似合いませんが。

その後で、学校の再生について、ページが割かれていますが、これは、蛇足なのでは? そんなのは、読者にとって、どうでもいい事なのであって、ただ、ページ数を稼いでいるだけのように見えます。 どうも、あまり、出来が良くありませんな。

≪複数の時計≫

クリスティー文庫 29

早川書房 2003年11月15日/初版 2009年10月31日/3刷

アガサ・クリスティー 著

橋本福夫 訳

沼津図書館にあった文庫本です。 長編1作を収録。 【複数の時計】は、コピー・ライトが、1963年になっています。 約487ページ。

目が見えない高齢女性の家に呼ばれた、若い女のタイピストが、男の死体を発見する。 男は、きちんとした身なりをしていたが、身元が分からない。 事件の前後で、高齢女性の家には、主が知らない置き時計が、幾つか増えていた。 やがて、同じ事務所に勤める、別のタイピストが、近くの電話ボックスで殺される事件が起こる。 たまたま、別件の調査に来ていた情報機関の青年が、事件に関わるが、さっぱり謎が解けず、知人のポワロに相談を持ち込む話。

【鳩のなかの猫】と同じく、国際スパイ物が絡んでいます。 この頃、東西冷戦が酣わで、小説の世界でも、国際スパイ物の需要が高まっていたと思われるのですが、昔取った杵柄で、そういうのを得意にしていたクリスティーさんが、本格トリックと、国際スパイ物の融合を試みようとしていたのではないかと思われます。

ポワロは、報告を受けて推理するだけの、揺り椅子探偵に徹しています。 聞き取りすらしないから、ポワロの動きを追って、読者が推理するのは不可能。 それでいて、謎解きをするのは、ポワロですから、実地に聞き取をして回る、情報機関の青年や、警部は、何も分かっておらず、彼らの思考を追っても、推理はできません。

原理的に言えば、聞き取り相手の言う事を、しっかり頭に入れて行けば、謎が解けるようになっているだとは思うのですが、そこまで、気合いを入れて読む気になれませんなあ。 探偵役のキャラというのは、大変、重要なものでして、読者は、一作だけに、ポッと出てきた俄か探偵の事など、信用しません。 情報機関の青年は、実質的な主役であるにも拘らず、殺人事件の捜査に経験がないだけでなく、色ボケまでしていて、探偵役が務まるキャラとは掛け離れています。

これを書いても、ネタバレにはならないと思いますが、時計は、怪奇な雰囲気を出すのに使われているだけで、事件とは、ほとんど、関係ないです。 なぜ、「怪奇な雰囲気」などという、ディクスン・カー的な要素が取り入れられたかというと、ポワロの登場場面に、当時、イギリスで人気があった、推理作家の面々を批評する場面があり、その中に、カー氏の名前が出て来るからだと思います。

たぶん、「カー氏の怪奇趣味は、単に、その雰囲気を利用しているだけで、本当の読ませどころは、密室主体の本格トリックである」という事を言いたかったんでしょうな。 他の作家の批評も出て来ますが、オリバー夫人のような架空人物や、実在していても、名前を変えてある人も混じっていて、参考になりません。 その筋に詳しい人には、興味深いのではないかと思います。

≪第三の女≫

クリスティー文庫 30

早川書房 2004年8月31日/初版

アガサ・クリスティー 著

小尾芙佐 訳

沼津図書館にあった文庫本です。 長編1作を収録。 【第三の女】は、コピー・ライトが、1966年になっています。 約405ページ。

「人を殺したかも知れない」と言って、ポアロを訪ねて来た若い女が、「こんな年寄りとは思わなかった」と言って、帰ってしまう。 ムッとしたポアロが、女の身元を探ると、彼女は、はるか昔に家を去り、最近、南米から戻った父親と、その後妻の二人と、うまく行っておらず、友人のアパートに転がり込んでいた。 ポワロは、まず、彼女が誰を殺したのか、そこから、捜査を始めたが、彼女の行方が分からなくなり・・・、という話。

この話、ドラマ版の方では、オリバー夫人が、怪しい青年の尾行を試み、ポカンと殴られて、意識を失うところだけ、覚えています。 その場面は、原作にもあって、そこだけ、活劇調と言えなくもないですが、別に、面白いわけではないです。 ポワロ物には、計画殺人以外の暴力は、全く似合わないわけだ。

オリバー夫人が単独で動く場面を除き、ポワロは、最初から最後まで、出ずっ張りです。 にも拘らず、スマートに捜査が進まないのは、ポワロ自身が、大いに悩むからです。 こういうパターンは、 素人探偵物なら、普通ですが、天才探偵物では、珍しいです。 ホームズにせよ、ポワロにせよ、天才は悩んだりしないのであって、本来なら、あってはならないパターンなのですが、たぶん、クリスティーさん、少し、趣向を変えてみたんでしょうな。

ポワロが、なぜ、なかなか、真相に辿り着かないか、理由がありまして、集まった材料が多過ぎて、どれがどこに当て嵌まるのか、パズルの組み立てができないというもの。 しかし、それは、作者が用意した言い訳に過ぎず、読者側としては、「今までの事件でも、同じくらい、材料が多かったものは、いくらもあったのに、スマートに解いて来たではないか」というツッコミも可能です。

それが証拠に、謎解きの段になると、既視感を非常に強く覚えるのです。 なりすまし物でして、どの作品と即答できないものの、以前に、他のクリスティー作品で、同じようなパターンを読んだ事があるような気がしてならぬ。 やはり、本格推理物は、アイデアが出尽くしているのであって、1966年では、焼き直しがあっても、無理はないか。 いかに、天才の誉れ高い、クリスティーさんであっても。

夫婦で対になっているはずの肖像画の内、夫のものだけが、別の場所に移されている、というのは、独自性のあるアイデア。 また、若い女が、薬物の影響で、自分が何をしたのか自分で分からなくなってしまっている、というのも、この作品の独自アイデア。 他には、これといって、見るべきものがないですねえ。

ドラマ・シリーズでは、後ろへ行けば行くほど、長編原作の話が増えて、ファースが後退し、シリアスになって行くのですが、終わりに近づくと、長編原作も、晩年の作品ばかりになり、内容的は、むしろ、衰えます。 致し方ない事とはいえ、寂しいものですな。

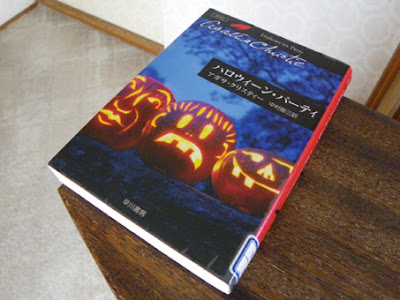

≪ハロウィーン・パーティ≫

クリスティー文庫 31

早川書房 2003年12月15日/初版 2017年8月15日/6刷

アガサ・クリスティー 著

小尾芙佐 訳

沼津図書館にあった文庫本です。 長編1作を収録。 【ハロウィーン・パーティ】は、コピー・ライトが、1969年になっています。 約417ページ。 「パーティ」となっていますが、「パーティー」と読ませたいのでしょう。 「クリスティー」は、「クリスティー」なのに、「パーティー」は、「パーティ」と書くのは、統一性がありませんな。

富豪の屋敷に、十代の子供達を招いて開かれたハロウィーン・パーティーで、「過去に、人が殺されるのを見た事がある」と吹聴していた女の子が、リンゴと水が入ったバケツに顔を押し込まれて、殺される。 パーティーに参加していたオリバー夫人から依頼され、ポワロが出張るが、死んだ女の子は、話を大袈裟に語る事で有名で、周囲の誰も、「殺人を見た」という話を信用していなかった。 ポワロは、丹念に聞き取り調査を重ねて、富豪の遺産相続が絡んでいる事を突き止め・・・、という話。

形式的には、フー・ダニットですが、話が複雑過ぎて、ピンと来ません。 女の子が殺された事件と、女の子が見たという、過去の殺人事件と、同時進行で調査して行くから、読んでいる方は、頭が混乱してしまうのです。 ちなみに、もう一件、続いて殺人が起こり、更にもう一件が企まれます。

ピンと来ないのは、犠牲になるのが、専ら、子供でして、クリスティーさんが、子供に興味がない人である事が分かっているので、「死ぬのが子供じゃ、大した話じゃないんだろう」と、見透かせてしまうからです。 実際、命を狙われる子供達について、一人たりとも、気の毒な感じがしません。 私がそう思っているのではなく、クリスティーさんがそう思っているから、そうとしか読めないのです。

水に関する、ささやかなトリックが使われますが、本格推理物にする為に、取って付けたような感じがしないでもなし。 犯人は、読者からみて、根拠なく最初に感じる、「こいつが怪しい」と思った人物が、その一人です。 犯人が分かると、「なんだ、やっぱり、この人だったのか」と、逆に、意外な感じがします。 こんなに素直なのは、クリスティー作品らしくないと・・・。

ポワロが出ずっぱりなのは、そろそろ、最後の作品になると予期して、愛着が再湧したのかも知れません。 それにしても、これは、出番が多過ぎなのでは? ポワロ中心に話が進んでいるのに、なかなか、真相に辿りつかないのは、天才型探偵らしくありませんな。

オリバー夫人は、いつもの突飛な発想が少なくて、些か、存在感が薄いです。 リンゴ好きだった夫人が、リンゴのバケツが殺人に使われたせいで、リンゴ嫌いになるのですが、もしかしたら、オリバー夫人を、クリスティーさん本人と見做した愛読者達が、リンゴばかり送って来るので、それをやめさせる為に、リンゴ嫌いに変えてしまったのかも知れません。

以上、四冊です。 読んだ期間は、2022年の、

≪鳩のなかの猫≫が、7月14日から、17日。

≪複数の時計≫が、7月19日から、23日。

≪第三の女≫が、7月28日から、30日まで。

≪ハロウィーン・パーティ≫が、8月1日から、4日まで。

この記事が出る時には、もう、2023年になっているわけで、前年の夏に読んだ分の感想を出しているのだから、感想文が溜まりまくっている証拠ですな。 読んでも読んでも終わらないのが、クリスティー文庫なんでしょうか。

<< Home